古物商の許可申請には、いくつかの書類が必要です。中でも「略歴書」は、ご自身の経歴を説明する重要な役割を持っています。

しかし、この略歴書の書き方で悩む方も多いのではないでしょうか。人によっては「何を書いたらいいのか分からない」「書けるような経歴がない」と、頭を抱えるかもしれません。

略歴書はそこまで気を張り詰めるものではなく、誰でも簡単に作成できます。今回は、略歴書が必要な理由や書くべきことなどをご紹介します。

略歴書が必要なのはなぜ?

古物商の許可申請に、「略歴書」が必要な理由は何でしょうか?

略歴書は、古物商の審査を受ける人の経歴をまとめたものです。審査担当者は略歴書を確認して、申請者が古物商を営むのにふさわしいかどうかを判断します。

古物商になるための、履歴書みたいなものです。とはいえ、履歴書ほど細かく書く必要はありません。

まずは略歴書について、解説します。

古物商になるのにふさわしい人物か判断するためのもの

古物商の許可は、申請すれば誰でも簡単に取得できる…というものではありません。警察署(公安委員会)が一人ひとりを審査して、古物商を営んでも問題ないと判断される必要があります。

そもそも古物商が許可制なのは、盗品の売買や流通を防ぐためです。犯罪を犯す可能性がある人には、残念ながら資格は与えられません。

略歴書は、申請者の過去5年間の経歴をまとめたものです。担当者はこの略歴書を元に、申請者が古物商として適しているか、審査します。

記入する経歴が5年前からである理由は、欠格事由に関係しています。

古物商には該当してはいけない条件が複数あり、「欠格事由」と呼ばれています。

欠格事由には、5年間の期限を設けている条件が、いくつもあります。たとえば、以下の条件があります。

- 特定の刑罰が終了してから5年経っていない者

- 古物営業法に定めた項目(無許可営業・許可の不正取得など)に違反し、罰金刑が確定してから5年経っていない者

- 暴力団員でなくなってから5年経っていない者

申請者は過去5年間の経歴を「略歴書」を通して説明して、欠格事由に該当していないことを証明します。

自身が罪を犯すような人間ではないことが伝わることが重要なので、自己アピールする必要はありません。

また、職を失った期間があっても、審査で不利になることはありません。むしろ、何をしていたのか分からない期間があると、「人に言えないことをしていたのではないか?」と疑われてしまいます。無職でもアルバイトでもいいので、正直に記入しましょう。

略歴書が必要になるのはこの人!

略歴書は、古物ビジネスに関わる人全員が用意しなければなりません。

具体的には、以下の人が対象です。

個人事業主として申請する場合

- 申請者

- 営業所の管理者

法人として申請する場合

- 監査役含む役員全員(非常勤の役員も含みます)

- 営業所の管理者

ここでいう「管理者」は、営業所を管理する責任者のことです。古物ビジネスがきちんと行われているかを確認し、警察との対応窓口にもなる重要な役割があります。管理者にも該当してはいけない条件があるので、略歴書が必要になっています。

営業所は、古物商の許可申請に必要になる場所です。そのため、必ず一人は管理者を選出しなければなりません。

個人事業主の場合、申請者が兼任すれば略歴書は一枚で済みます。

嘘をつくと罰金刑の可能性も…

古物商は欠格事由に該当していなければ、誰でもなれます。もし長めのブランクがあっても、正社員の経験がなかったとしても、問題ありません。

略歴書には、ありのままの経歴を記入してください。

嘘の経歴を記入するのは、リスクが大きいので絶対にやめましょう。というのも、略歴書で嘘をつくと、古物営業法に違反してしまうからです。

罰則もあって、20万円以下の罰金刑を科される可能性があります。そうなると欠格事由に該当するため、5年経過するまで申請できなくなってしまいます。

申請する相手は警察署なので、嘘をついてもバレてしまいます。

万が一、申請が通ったとしても不正取得になってしまうため、取り消される不安を抱えなければなりません。古物商許可証の不正取得は欠格事由に該当するため、取り消された後5年間は審査に通りません。

メリットよりリスクの方が大きいので、くれぐれも虚偽申告はしないでください。

略歴書には何を書けばいい?

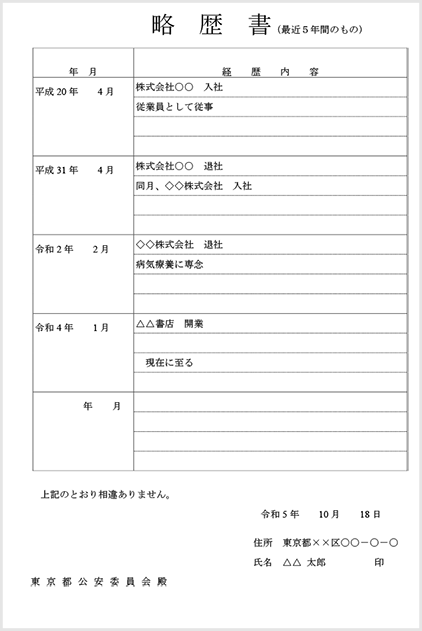

略歴書には必ず記載するべき項目が4つあります。記載例を示しますので、参考にしてくださいね。

ただし、管轄する警察署によっては、記載するべき内容が変わる場合があります。不安な方は、警察署に確認することをおすすめします。

「警察署に問い合わせるのは面倒!」という方は、テンプレートの使用がおすすめです。警察署のホームページからテンプレートをダウンロードして、記入するだけで簡単に作成できます。

※こちらは東京都公安委員会のテンプレートを使用しています。

過去5年間の経歴

5年前までの経歴を記載します。経歴は古い順に、いつ、どの仕事に就いていたのかが分かるように書きましょう。

5年以上前から同じ組織に在籍していた場合、所属した年月を記入します。たとえば、10年前から働いている企業を辞めて古物商になる方は、その企業に入社した年月を記入すれば十分です。

企業名は、きちんと正式名称で書きましょう。たとえば、

「平成○年 マックでバイト」

と、省略して書くのはアウトです。

「平成○年 マクドナルド××店 アルバイト入社」

「平成○年 マクドナルド××店 入社(アルバイト)」

など、具体的に記入します。

役員でなければ、特に肩書を書く必要はありませんが、記載した方が丁寧です。

履歴書のように、具体的な業務内容や成績を書く必要はありません。しかし警察署によっては、業務内容について説明を求められる場合があります。不安な方は、担当者に問い合わせることをおすすめします。

職歴の最後には「以降現在に至る」と明記して締めくくります。

職歴がない・多すぎる場合は?

もし過去5年間に無職の期間があっても、隠すのではなく正直に記入しましょう。古物商の審査において、略歴書に空白期間を作らないことが重要です。空白の期間がある場合は、具体的に理由や状況を記述しましょう。

たとえば「求職活動を開始」「専業主婦として育児に専念」といった書き方で問題ありません。

ただし、病気で仕事を辞めた場合は、欠格事由に該当してしまう可能性があります。現在は問題なく日常生活を送っていることを、しっかり伝えましょう!

5年前の時点で無職だった場合、退社した会社と年月を記入します。

一方で、職歴が多い方もいらっしゃるかもしれません。副業や役員を兼任していたりすると、テンプレートの枠に収まらなくなる場合があります。そのときは、別紙を使用する方法がおすすめです。別紙の書き方や様式は、警察署や専門家に確認すると安心です。

賞罰の有無

デリケートな話になってしまいますが、過去5年の間に犯罪歴がある場合、その事実も記入しましょう。警察署によっては、懲罰歴を記載するよう求められる場合があります。特にそのような経歴がない場合は、「なし」と記入します。

犯罪歴があっても、欠格事由に該当しなければ審査に通る可能性があります。

- スピード違反で罰金を払った

- 懲役刑の判決が出たものの、執行猶予期間を満了した

上記のような違反なら、審査にそこまで影響しません。正直に記入しましょう。

書き方に不安がある方は、行政書士や専門家に相談することで、評価を落としにくい対策を教えてもらえます。

警察署に問い合わせれば、確実な返答をもらえます。

氏名、住所

略歴書には、自分の氏名と押印が必要です。氏名はパソコンで入力しても問題ありません。ただ、押印はシヤチハタではなく、朱肉の認印を使用してください。

住所は、日常で使っているものではなく、住民票に書かれている住所を書き写します。

「どこに住んでいたか」に関する経歴を、記載しなければならない所もあるようです。その場合、住民票に記載されている転居日や、戸籍の附票を見ながらまとめましょう。

住民票を用意してから略歴書の作成に取りかかれば、ミスをする心配も減ります。

他にも、住民票を書き写して作成する書類があります。書類を作成する際には、まずはじめに住民票を用意することをおすすめします。

略歴書の作成日

略歴書には作成日の年月日を記入します。この作成日は、申請手続きをする日付から3か月以内のものにします。

申請の際に提出する書類は、すべて3か月以内に作成したものを用意します。略歴書の作成日もそれに合わせて、申請手続きの日付から3か月以内でなければなりません。

3か月以上前の日付だと、やり直すよういわれたり、再提出を求められたりします。これにより審査期間も長引くので、開業日が遠のきます。

スムーズに開業するためにも、書類の有効期限に注意して、不備がないようにしてください。

申請する公安委員会の名前

略歴書は、警察署を通して公安委員会に提出されます。忘れずに、「○○公安委員会殿」と書き込みましょう。○○には、営業所のある都道府県名が入ります。

警察署が用意したテンプレートは、すでに公安委員会の名前が記入されています。そのまま提出できるので、お手軽です。

略歴書はどこで手に入る?

略歴書には決まった様式はありません。記載すべき内容が書かれていれば、自分で作成して提出できます。

ただ記載するべき内容は警察署ごとに異なります。記載内容を警察署に確認してから、作成に取りかかった方が、ミスが少ないです。

警察署ではテンプレートも用意されているので、これをダウンロードして作成するのが一般的です。個人的にも、テンプレートの使用がおすすめです。記入漏れを防ぎ、担当者も見慣れている形式なので、ストレスが少ないからです。何より、手間が省けます。

ただし、テンプレートは警察署ごとに異なるため、自分が申請手続きをする警察署から入手しましょう。

略歴書は、”直接”警察署でもらえば一石二鳥のメリットが

テンプレートは、警察署のホームページからでもダウンロードできます。ですが個人的には、管轄する警察署の防犯係に直接行くことをおすすめします。

直接訪れると、提出資料の集め方や気を付けたほうがいいこと、ありがちな記入ミスなどの注意点も教えてもらえます。

警視庁のホームページではお役所用語が並んで難しく感じたことも、口頭で説明してもらうと理解しやすいので参考になります。行く手間はかかりますが、書類とアドバイスの両方をいっぺんに得られるので、結果的には自分のためになるかと思います。

許可申請に詳しい担当者が、常にいるとは限りません。警察署に行く前にアポを取っておけば、スムーズに書類を入手できます。

警察署の防犯係に行くとこんな感じです

私の場合は、古物商の許可申請の書類を直接警察署に受け取りに行きました。

最初に警察署に足を運んだときは、皆さん忙しそうで「何しに来た」みたいな雰囲気が漂い委縮しました。しかし、実際に相談してみると、親切な方が多いです。

必要書類の集め方や書類の書き方だけでなく、その後の手続きにも役立つアドバイスをもらえました。

古物商の許可を取得してからも、法律や制度の改正があれば警察署を訪れる必要があります。長いお付き合いになりますので、担当部署の場所や担当者を確認しておくとのちのち安心です。

警察署を訪れるときの服装ですが、特にスーツを着る必要はありません。とはいえ、今後も相談できるような関係を築きたいと思うようでしたら、服装にもある程度気を遣った方が良さそうです。

まとめ

古物商の許可申請に必要な略歴書について、ご説明しました。

審査に関わる重要な書類ですが、難しく考える必要はありません。正直に自分の経歴を記載すれば、担当者の心証が悪くなることもないでしょう。

略歴書に虚偽の事実を記入すると、罰金刑が科される可能性があります。バレたときのリスクが大きいので、虚偽申告は避けてください。

略歴書は、注意深く行えば意外と簡単に作成できます。

もし、不安なことやどうしても分からないことがあったら、専門家や警察署に相談することをおすすめします。

ブランド横須賀 独立開業支援

ブランド横須賀 独立開業支援  WAKABA(わかば)

WAKABA(わかば)  買取専門リサイクルマート

買取専門リサイクルマート  ブランド横須賀 独立開業支援

ブランド横須賀 独立開業支援  WAKABA(わかば)

WAKABA(わかば)  大黒屋

大黒屋